1.4.2 Осадочные породы

Любые находящиеся на земной поверхности горные породы, хотя и медленно, подвергаются выветриванию, в результате этого они видоизменяются и разрушаются. Интенсивность процессов видоизменения и разрушения пород связана, с одной стороны, с их составом и свойствами, а с другой — с характером воздействия на них таких природных агентов, как вода, воздух, колебания температуры и пр.

Продукты разрушения изверженных горных пород, представляющие собой обломки различных размеров, тонкие минеральные частицы и растворимые в воде химические вещества, либо остаются на месте своего образования, либо перемещаются на то или иное расстояние с помощью воды, ветра, ледников и силы тяжести.

В результате накопления отлагающихся минеральных масс на дне водных бассейнов или на суше образуются осадки, которые после их преобразования создают большую группу горних пород, получившую название осадочных.

Таблица 1.4 - Классификация осадочных пород

|

Группа

пород |

Название

породы |

Главные

минералы

|

Преобладающие

структуры |

Преобладающие

текстуры |

|

Осадки механического происхождения

|

Глина, аргиллит

|

Глинистые

минералы |

Пелитовая

|

Беспорядочная, слоистая

|

|

Лесс, алеврит, алевролит

|

Полиминеральный

|

Алевритовая

|

Беспорядочная, слоистая

|

|

|

Песок, песчаник

|

Полиминеральный

|

Псаммитовая

|

Беспорядочная, слоистая

|

|

|

Галька, гравий, валуны, щебень, дресва, глыбы, конгломерат, брекчия

|

Полиминеральный

|

Псефитовая

|

Беспорядочная

|

|

|

Химические осадки

|

Известняк

|

Кальцит

|

Оолитовая,

пелитовая |

Массивная

|

|

Известковый туф

|

Кальцит

|

Скрытокристал-лическая

|

Пористая

|

|

|

Каменная соль

|

Галит, сильвин

|

Полнокристал-лическая

|

Массивная

|

|

|

Гипс

|

Гипс

|

Полнокристал-лическая

|

Массивная

|

|

|

Ангидрит

|

Ангидрит

|

мелко- и средне кристаллическая

|

Массивная,

слоистая |

|

|

Доломит

|

Доломит

|

Пелитовая,

тонкозернистая |

Массивная,

реже слоистая |

|

|

Органогенные осадки

|

Известняк

плотный |

Кальцит

|

Полнокристал-лическая, скрытокристал-лическая

|

Массивная,

полосчатая |

|

Известняк-ракушечник

|

Кальцит

|

Биоморфная

|

Пористая

|

|

|

Мел

|

Кальцит, примеси глинистых минералов

|

Пелитовая

|

Пористая

|

|

|

Кремнистые (опока, трепел, диатомит)

|

Кварц (опал)

|

Пелитовая, скрытокристаллическая

|

Пористая

|

|

|

Смешанные

|

Мергель

|

Кальцит, глинистые минералы

|

Пелитовая

|

Слитная

|

|

Боксит

|

Алюмосиликатные минералы

|

Псефитовая,

оолитовая |

Беспорядочная

|

В образовании осадочных пород (литогенезе) (таблица 1.4) можно выделить следующие стадии:

- образование исходного материала при разрушении магматических, метаморфических или ранее образовавшихся осадочных пород в ходе процессов выветривания, абразии, эрозии, корразии, суффозии и др., а также при извержении вулканов.

- перенос материала в воде или на суше (транспортирование) в виде растворов, обломков или пыли.

- накапливание (седименттогенез) в водоемах или на поверхности Земли осадка в виде эоловых форм рельефа, морских, озерных или речных террас, ледниковых морен и др.

- преобразование осадков в осадочную горную породу (диагенез) при уплотнении, выпадении из растворов и кристаллизации, окисления, гидратации, восстановления в рыхлых осадках.

- изменение осадочной породы (катагенез) до начала метаморфизации или начала выветривания.

При генетической классификации осадочных пород выделяют группы:

- обломочные - осадки механического происхождения, которые по размеру обломков разделяют на грубообломочные, песчаные, пылеватые и глинистые, рыхлые и сцементированные (рисунок 1.13 а, б);

- химические осадки формируются на дне водоемов в результате выпадения веществ из истинных водных растворов, а также являются отложениями подземных вод (рисунок 1.13 в);

- органогенные осадки образуются за счет накопления продуктов жизнедеятельности организмов морских, реже пресноводных беспозвоночных (рисунок 1.13 г);

- смешанные осадки - имеют сложный состав и содержат в разных соотношениях обломочный, органогенный и химический материал (рисунок 1.13 е).

|

|

|

галечник

|

конгломерат

|

|

а

|

б

|

|

|

|

каменная соль

|

известняк-ракушечник

|

|

в

|

г

|

|

|

|

мергель

|

|

|

д

|

|

Рисунок 1.13 – осадочные породы: а – обломочные осадки механического происхождения, рыхлые; б – обломочные осадки механического происхождения, сцементированные; в – химические осадки; г – органогенные осадки; д – смешанные осадки.

Формы залегания осадочных пород

Осадочные породы залегают в виде слоев – пластообразных тел, имеющих всегда размеры по площади значительно больше мощности. К элементам слоя относят: верхнюю плоскость слоя - кровлю, нижнюю плоскость слоя -подошву слоя и мощность слоя - расстояние между ними.

Комплекс слоев, объединенных сходством состава или возраста, или один слой, но значительной мощности, нередко называют толщей. Примером могут служить толщи лессовых пород, мощность которых может достигать десятков метров.

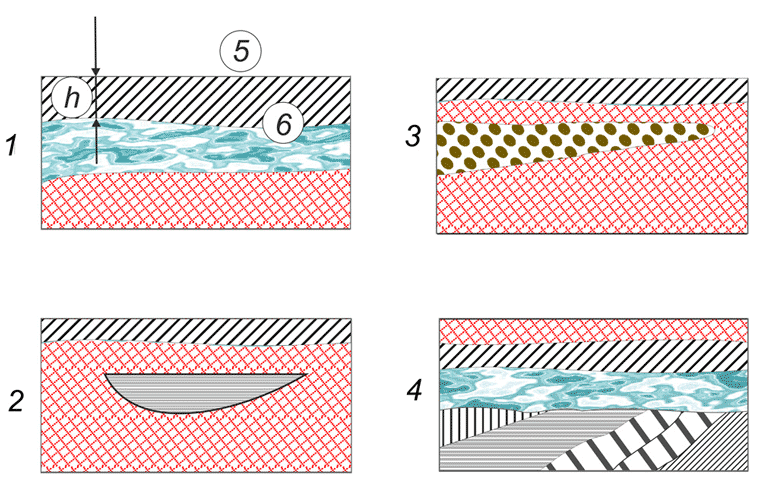

Слои образуются в процессе накопления осадков в морях, озерах, долинах рек и т. д. Это обусловливает образование слоев различной формы как по размеру в плане, так и по очертаниям по вертикали. Наиболее обычным является нормальный слой, для которого характерна сравнительно большая мощность и протяженность, параллельность кровли подошве. Для континентальных отложений характерны также линзы — слои, занимающие малые площади с выклиниванием мощности к краям слоя, и выклинивающиеся слои, мощности которых уменьшаются в одну сторону.

Важное практическое значение для инженерной геологии представляет сочетание слоев. При согласном залегании слои лежат параллельно друг другу, чаще всего горизонтально. Такое залегание слоев характерно равнинам. В других случаях за счет тектонических движений земной коры возникает несогласное залегание слоев. Одна группа слоев при этом залегает непараллельно другой группе слоев (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 - Формы слоев осадочных пород: 1 – нормальное залегание; 2 – линза глины в песке; 3 – выклинивание галечника в песчаной толще; 4 – несогласное залегание грунтов; 5 – поверхность земли (кровли слоя); 6 – подошва (ложе) слоя; h – мощность слоя.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран