2.2 Сейсмические явления

Землетрясения

Сейсмические явления проявляются в виде упругих колебаний земной коры и происходят почти непрерывно.

Мощное проявление внутренних сил Земли, выраженное колебаниями земной поверхности при прохождении сейсмических волн от подземного источника энергии, называют землетрясением.

Видео 2.1 - Землетрясения и вулканы: https://youtu.be/G6pL7D0hQXA

Видеофильм 38 мин. 24 сек.

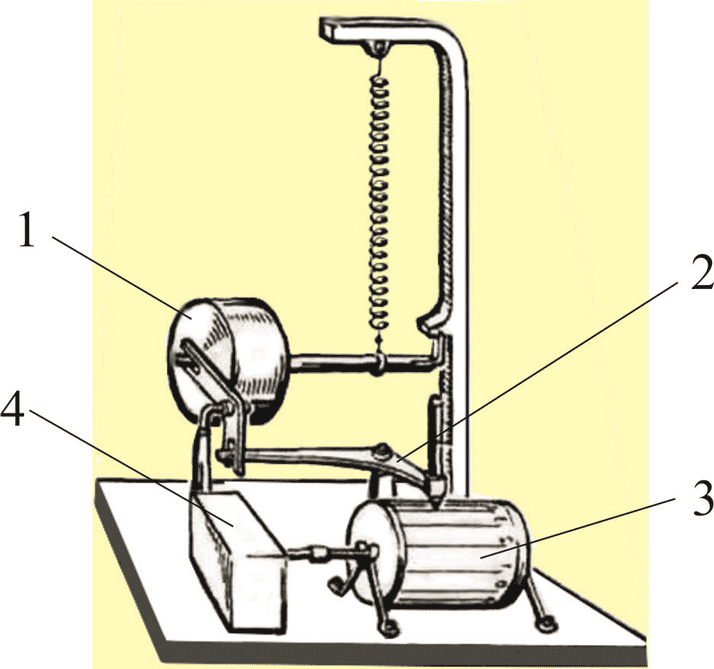

Для улавливания и регистрации упругих волн пользуются специальными приборами - сейсмографами (рисунок 2.4)

Рисунок 2.4 - Сейсмограф с вертикальным маятником: 1 – маятник; 2 – пишущий рычаг; 3 – барабан с бумагой; 4 – часы.

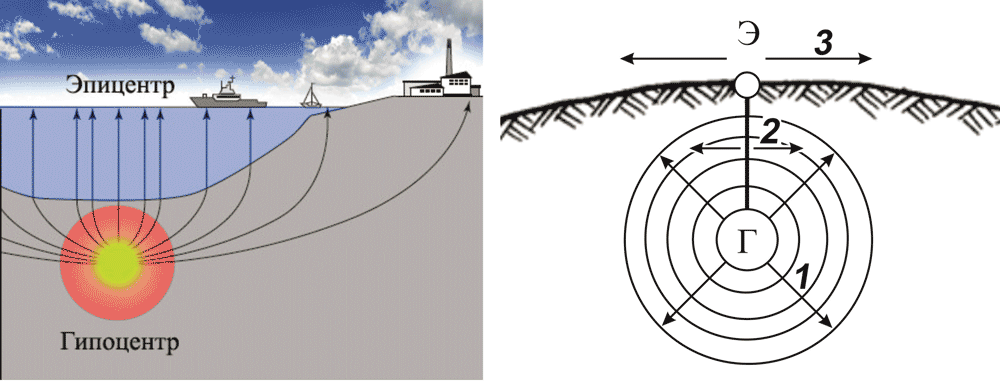

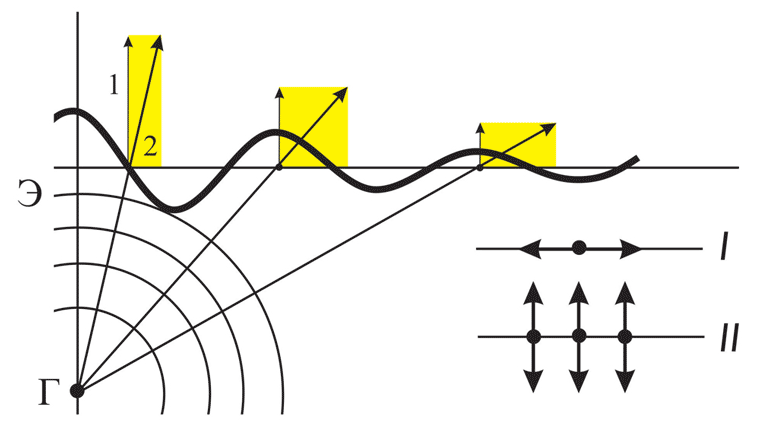

Очаг зарождения сейсмических волн называют гипоцентром (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Гипоцентр (Г), эпицентр (Э) и сейсмические волны: 1 – продольные; 2 – поперечные; 3 – поверхностные

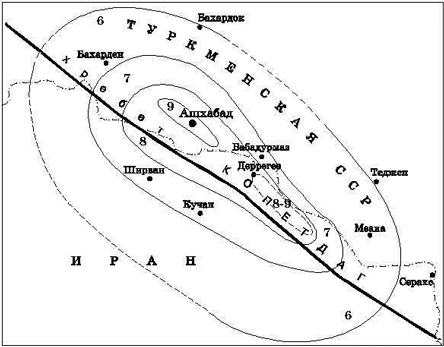

Область Земли, где внезапно, взрывоподобно выделяется потенциальная энергия, называют гипоцентром, а его проекция на поверхность Земли - эпицентром. Вокруг эпицентра располагается область наибольших разрушений - плейстосейстовая область. Линии, соединяющие пункты с одинаковой интенсивностью колебаний (в баллах), называют изосейстами (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 - Схема изосейст Ашхабадского землетрясения 1948 г.

Расстояние между гипоцентром и эпицентром есть глубина сейсмического очага. По глубине сейсмического очага землетрясения делят на поверхностные (до 10 км), нормальные (10-75 км), глубокие (75-300 км) и очень глубокие (300-700 км).

Гипоцентр может смещаться по глубине при повторении землетрясений.

Гипоцентр называют центром как точкой землетрясения чисто условно, т. к. это чаще всего разрыв по трещине и в зависимости от энергии разрыва величина и наклон такой трещины разные.

От гипоцентра сейсмические волны, постепенно затухая, расходятся на расстояния до нескольких тысяч километров. Дальность распространения во многом зависит от геологического строения района. В горных областях волны затухают значительно быстрее, чем на равнине. При Ашхабадском землетрясении 1948 г. ударные волны распространились в сторону Западно-Сибирской низменности до 2500 км.

Существуют три типа сейсмических волн:

- Продольные волны. Они сжимают и растягивают породу, создавая в ней напряжение в направлении распространения волн. Они проходят через твердые, жидкие и газообразные среды. Имеют скорость в 1,7 раза большую, чем поперечные.

- Поперечные волны - сдвигают частицы вещества в стороны под прямым углом к направлению движения волны со скоростью около 4,5 км/сек. Они распространяются только в твердых средах.

- Поверхностные волны имеют период колебания больше, чем волны продольные и поперечные. Их называют волнами тяжести.

Скорость распространения сейсмических волн зависит от упругости и плотности породы. Переходя из более плотной упругой среды в менее плотную и упругую или наоборот, сейсмические волны испытывают отражение и преломление, что записывается на сейсмограмме и позволяет обозначать границы слоев пород разных по составу, плотности, влажности, а затем, используя эталоны, построить геологический разрез.

В зависимости от причин землетрясений их подразделяют на эндогенные (тектонические), экзогенные (обвальные), вулканические и антропогенные, связанные с деятельностью человека - взрывы, подземные испытания, аварии на крупных ГЭС и др. Наиболее опасными являются тектонические, т. к. их энергия, выделяемая при землетрясении, очень значительна.

Оценка силы землетрясений производится по шкалам магнитуд (М) и бальности (J).

По шкале магнитуд, известной под названием шкалы Рихтера, магнитуда любого землетрясения определяется как десятичный логарифм максимальной амплитуды сейсмической волны (выраженной в микронах), записанной стандартным сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра.

Известные максимальные значения магнитуд М = 8,5-9 . Магнитуда - расчетная величина, относительная характеристика сейсмического очага, используется для оценки общей энергии, выделявшейся в очаге (установлена функциональная зависимость между магнитудой и энергией).

Магнитуда самых больших землетрясений соответствует выделению энергии 1017-1018 Дж.

Интенсивность проявления землетрясений на поверхности земли (сотрясаемость поверхности) определяется по шкалам сейсмической интенсивности и оценивается в условных единицах – баллах. В России, как и в большинстве стран мира, используется 12- балльная Международная сейсмическая шкала MSK – 64.

В учебнике В. П. Ананьева, А. Д. Потапова (2006 г.) приведена формула расчета бальности:

Бальность (J) является функцией магнитуды (М), глубины очага (h) и расстояния от рассматриваемой точки до эпицентра (L).

Магнитуда определяется по сейсмограмме. При оценке разрушительного воздействия сейсмической волны большое значение имеет угол, под которым она приходит из гипоцентра к поверхности Земли. Результирующая сейсмической волны разлагается на две составляющие - нормальную и горизонтальную (рисунок 2.7). В эпицентре сооружение будет испытывать лишь вертикальные удары. Наибольшие разрушения возникают под действием горизонтальной составляющей сейсмической волны, что следует учитывать при оценке разрушительности землетрясения.

Рисунок 2.7 - Механизм землетрясения: Г – гипоцентр; Э – эпицентр; 1 – вертикальная составляющая сейсмической волны; 2 – горизонтальная составляющая сейсмической волны; I - колебания частиц при продольных; II – колебания частиц при поперечных волнах.

Для всей территории страны в зависимости от геологического строения и тектоники выделены районы сейсмической опасности разной бальности: сейсмические, асейсмические и пенесейсмические.

К сейсмическим относят районы, приуроченные к горным системам: Крым, Средняя Азия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Монголия и др. В асейсмических районах землетрясений не бывает – Русская равнина, Западная и Северная Сибирь. В пенесейсмических районах землетрясения происходят сравнительно редко и бывают небольшой силы.

На сейсмической карте обозначены области и зоны, для каждой из которых указана возможная потенциальная сейсмическая опасность в баллах. Она установлена для средних геологических условий, которые могут быть различными. Поэтому на застраиваемых территориях в сейсмически опасных районах вводится микросейсморайонирование. Интенсивность землетрясения в баллах, указанных на карте сейсмического районирования, в этом случае может быть скорректирована на ± (1-2) балла в зависимости от местных тектонических условий, геоморфологии, грунтовых и гидрогеологических условий, а также от типа сооружений.

Строительство в сейсмически опасных районах ведется с учетом требований строительных норм и правил, утвержденных для этих районов. Следует иметь в виду, что при землетрясениях возможны крупные сходы селей, возникновение сейсмических оползней и обвалов, явления разжижения мелкозернистых и тонкозернистых водонасыщенных песков, переход их в плывунное состояние.

При возникновении землетрясений на морском дне (моретрясение) образуются гигантские волны, которые, обрушиваясь на берег, наносят большие разрушения.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран