4.12 Гравитационные процессы на склонах и в котлованах

Проявляются, когда в массиве грунта склона или в слоистой толще нарушаются силы сцепления между частицами, т. е. прочность породы. Обычно это бывает при увлажнении пород в период или после обильного выпадения осадков. Движущаяся сила здесь гравитационная и движение оторвавшейся массы грунта идет до базиса (уровня) эрозии (до основания склона). Различают осыпи, обвалы и оползни (рисунок 4.27).

Осыпи. Это склоновые процессы. В природных условиях характерны для скальных и грубообломочных пород, когда при увеличении сил сдвига относительно сил сцепления (обычно при крутизне склона более 10-12%) происходит отделение обломков и их осыпание до угла естественного откоса. Это склоновый делювий.

Со временем такой склон задерновывается, но строители должны помнить, что основанием сооружений в этих случаях должны быть только коренные породы, ненарушенные движением. В последующем склоновый делювий переходит в устойчивые отложения (осовы и курумы), если сохраняется угол естественного откоса и задернованность.

Обвалы. В отличие от осыпей обвалы имеют угол отрыва всегда больше угла естественного откоса, что не обеспечивает в дальнейшем устойчивость склона и обвалы при новом ослаблении сил сцепления будут продолжаться. Обвалы обычно происходят под действием толчка, вызванного атмосферными явлениями (буря, сильный ливень) или землетрясениями, т. е. природными или антропогенными (пригрузка склона) причинами. Характерной особенностью обвалов является вращение и опрокидывание оторвавшихся масс.

В строительных котлованах обвалы стенок котлованов происходят по вине строителей, когда близко от бровки котлована устанавливают монтажные краны или проходят подъездные пути или складируются строительные материалы - тогда динамическая или статическая пригрузка приводят к обвалу стенок котлована.

|

|

|

а

|

|

|

|

|

б

|

|

|

|

|

в

|

|

Рисунок 4.27 – Гравитационные процессы на склонах: а – осыпи; б – обвалы, в – оползни.

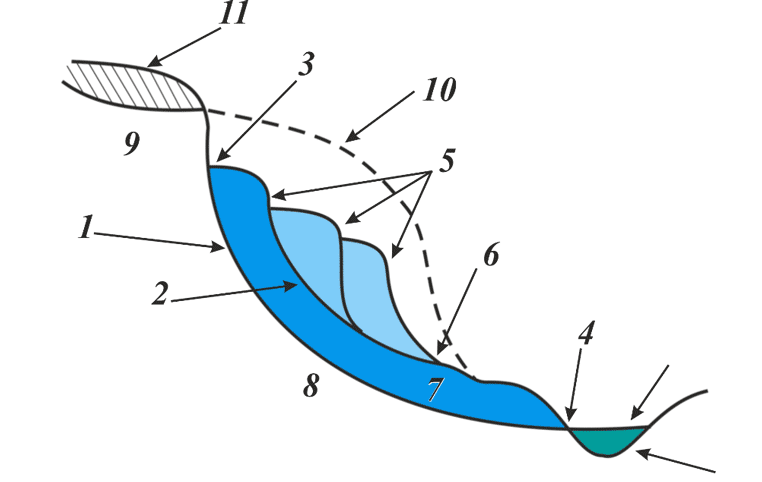

Оползни. Смещение называют оползнем при плавном или быстром движении оторвавшейся породы без вращения и опрокидывания. Характер оползня зависит от строения склона. На рисунке 4.28 приведена схема строения оползня.

Ф. П. Саваренский предложил разделять оползни на асеквентные, образующиеся в однородных породах; консеквентные, образующиеся в неоднородных и трещиноватых породах, поверхность скольжения предопределена строением склона, инсеквентные - образуются при слоистом горизонтальном залегании пород. В этом случае поверхность скольжения пересекает слои разного состава.

Рисунок 4.28 - Основные элементы оползневого цирка (по М. Васичу):

1 – наиболее глубокая линия скольжения; 2 – верховая линия скольжения; 3 – оползневый уступ (обрыв); 4 – «язык» оползня; 5 – смещенные мелкие тела (части оползня); 6 - оползневые террасы с уклоном к оползню; 7 – тело оползня; 8 – подстилающие породы; 9 – породы (коренные) оползневого склона; 10 – форма склона до оползня; 11 - делювий.

1 – наиболее глубокая линия скольжения; 2 – верховая линия скольжения; 3 – оползневый уступ (обрыв); 4 – «язык» оползня; 5 – смещенные мелкие тела (части оползня); 6 - оползневые террасы с уклоном к оползню; 7 – тело оползня; 8 – подстилающие породы; 9 – породы (коренные) оползневого склона; 10 – форма склона до оползня; 11 - делювий.

Классификация оползней:

По углу поверхности скольжения:

пологие – до 5°,

крутые – 5-15°,

очень крутые – более 15°.

По глубине залегания поверхности скольжения:

мелкие (оплывины) - 0,5 м,

неглубокие - до 5-8 м,

глубокие- 10-20 м,

очень глубокие - более 20 м.

Мониторинг гравитационных процессов выполняется специальными службами оползневой станции. В их задачу входят геодезические наблюдения за подвижками, информация о состоянии стабилизации или движении и составление прогнозов развития или стабилизации этих процессов.

Мероприятия по борьбе с оползнями:

Пассивные - предупреждающие появление и развитие гравитационных процессов:

Запрещается вырубка леса на сколах более 10°.

Запрещается снятие дерна.

Не допускается продольная распашка склонов и сброс промышленных отходов на склон.

Запрещается подрезка склонов при террасировании без укрепительных работ.

Активные меры зависят от строения склона.

Устройство подпорных стенок и террасирование при однородных массивах грунта.

Укрепление анкерами при пологих оползнях.

Все мероприятия - и активные, и пассивные – должны сопровождаться устройством дренажных систем.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран