4.4 Геологическая деятельность текучих вод

Разрушение горных пород водой заключается в смывании минеральных частиц с поверхности склонов, в размывании склонов, в растворении и выносе солей, образовавшихся при выветривании, в размягчении горных пород, вследствие чего уменьшается их прочность и устойчивость.

Разрушению пород водой всегда сопутствует созидательная работа, которая заключается в переносе, сортировке и отложении минеральных обломков с образованием целого ряда новых горных пород.

Размывание земной поверхности водой дождевых струек, ручьев, потоков и рек получило название эрозии. Наиболее низкая точка, куда стекает рассматриваемый поток и вверх от которой идет размыв, называется базисом эрозии. Постепенно вода все больше и больше углубляется в толщу пород, образуя промоины самых разнообразных размеров и форм (овраги, балки, ущелья, речные русла и др.) (рисунок 4.5).

|

|

||

|

а

|

б

|

||

|

|

|

|

|

в

|

г

|

д

|

|

Рисунок 4.5 – Формы рельефа, образованные геологической деятельностью текучих вод: а – промоины на склонах рельефа; б – растущий овраг; в – балка; г – ущелье; д – русло реки.

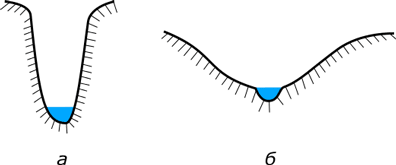

Овраги. Оврагами называют большие промоины с крутыми, а иногда отвесными склонами. Различают овраги растущие (активные) и остановившиеся (балки) (рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 - Поперечное сечение оврага: а – активный овраг; б – балка

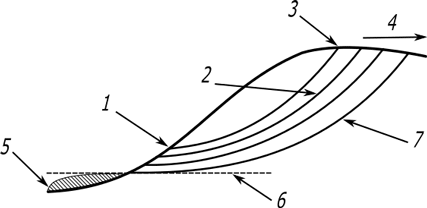

К элементам оврага относят устье, ложе и вершину (рисунок 4.7) Активные овраги растут овраги вершиной вверх и характеризуются ежегодным ростом их в длину, ширину, глубину и наличием более или менее крутых стенок. Чаще всего глубина оврагов бывает 10−20 м, но в отдельных случаях может достигать 60−80 м.

Рисунок 4.7 - Продольный профиль оврага: 1 – устье; 2 – ложе; 3 – вершина; 4 – направление роста оврага; 5 – конус выноса; 6 – базис эрозии; 7 – максимальная глубина оврага

Остановившиеся овраги обычно не растут, имеют пологие склоны, покрытые растительностью. Такого рода овраги называют балками.

Рост оврагов зависит от разности высотных отметок размываемой местности и речных долин, от площади, с которой собирается вода в овраг (водосборный бассейн), от характера и мощности слоя размываемых пород, от климатических условий местности (ливневый характер осадков, бурное снеготаяние). Различные горные породы по-разному противостоят размыву водой. Особенно сильно подвергаются размыву такие породы, как лёссы и лёссовидные суглинки.

Овраги приносят огромный ущерб. При своем росте овраги могут разрушать инженерные сооружения, автомобильные дороги и т.д. Причинами, способствующими появлению оврагов, могут быть: устройство канав на склонах, уничтожение растительности и др.

Чтобы не допустить появления или развития оврагов, необходимо производить посадку леса и посев травы на склонах. Травянистая, кустарниковая и особенно древесная растительность закрепляет своей корневой системой малосвязные горные породы (например, лёссовые), делая их более стойкими по отношению к размывающей деятельности воды.

Со временем на склонах и в пониженных частях рельефа накапливаются отложения - делювий и пролювий.

Делювий покрывает все склоны и их подошвы. По своему составу делювий разнообразен и отличается от подстилающих его коренных пород. В минералогическом отношении делювий связан с породами, расположенными выше по склону и может быть представлен суглинками, супесями, песками и с включениями щебня и более крупных обломков, реже глинами.

Пролювий представляет собой рыхлые образования неоднородного состава, особенно по вертикали. В толщах пролювия суглинки и супеси могут переслаиваться с более крупнозернистым материалом. Пролювий в виде отложений конусов выноса горных рек в больших количествах накапливается у подножья гор и нередко образует единую полосу наносов – предгорные шлейфы.

Селевые потоки. В горных районах временные потоки исключительно большой силы получили название селевых потоков (рисунок 4.8).

|

|

Рисунок 4.8 – Селевой поток.

Образование их связано с единовременным выпадением в горах большого количества атмосферных осадков или же быстрым таянием снега.

Большое количество воды, устремляющейся по крутым склонам в овраги или ущелья, собирается в бурные грязекаменные потоки огромной силы. Такой поток смывает на своем пути массу самого разнообразного материала – от тонких глинисто-пылеватых частиц до крупных обломков скал. Весь этот материал выносится потоком в предгорные районы, где вследствие уменьшения уклона местности откладывается на равнине. При строительстве зданий и сооружений в горных или предгорных районах необходимо учитывать возможность образования селевых потоков. Поэтому необходимо обходить такие опасные места или же предусматривать специальные искусственные сооружения, которые смогли бы обеспечить пропуск селевого потока.

Овраги наносят большой вред, так как они полностью разрушают почвенный слой, расчленяют крупные массивы на мелкие участки, усложняют их конфигурацию, перехватывают дороги, а выносы из оврагов - овражный делювий - заносит полезные площади, заиливают пруды и реки. При решении вопросов строительства в районах развития оврагов необходимо разрабатывать противоэрозионные мероприятия, учитывающие всю водосборную площадь. При естественном развитии оврагов крутые склоны его постепенно выполаживаются, зарастают и овраг превращается в балку. Инженерно-геологические овраги зарождаются и развиваются в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека, когда овраги используются для сброса промышленных вод или стоков поверхностных вод при неправильной планировке территории. Такие овраги всегда сохраняют крутые борта, повышенные скорости развития и разветвления. Меры борьбы с оврагообразованием на застроенных территориях должны быть своевременными и эффективными.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран