1.2 Планета Земля

Земля – планета Солнечной системы, имеет форму, аппроксимируемую с эллипсоидом вращения и центрально-симметричное строение с несколькими оболочками или геосферами.

Видео 1.1 – Геологическое строение Земли:

Видеофильм 49 мин. 07 сек.

Воздушная оболочка - атмосфера – общей высотой около 1300 километров, имеет, в свою очередь, слоистое строение с диффузными, проникающими друг в друга границами. Ее первый этаж - тропосфера, выше - стратосфера, ионосфера и зона рассеивания.

Водная оболочка - гидросфера – включает моря, океаны, озера, реки, воду в атмосфере и литосфере в жидком, твердом и газообразном состояниях. К северу от экватора площадь суши и воды почти одинаковая, а в южном полушарии океаны занимают 90% поверхности. Около 98% всех водных ресурсов Земли составляют соленые воды океанов, морей и некоторых озер.

Биосфера – сфера жизни во всех геосферах Земли. При загрязнении техногенными выбросами переходит в состояние, непригодное для жизни - неосферу.

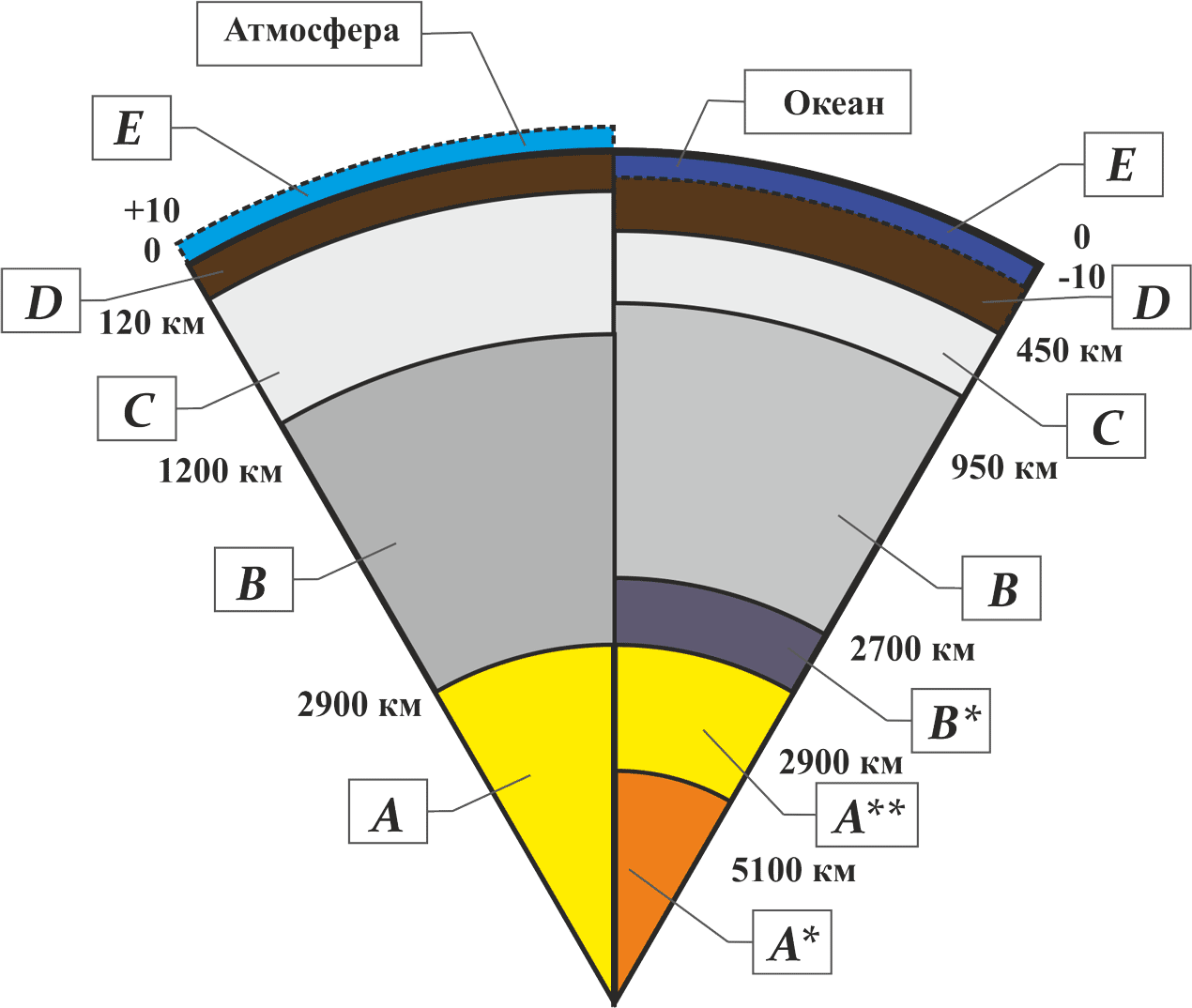

а)

б)

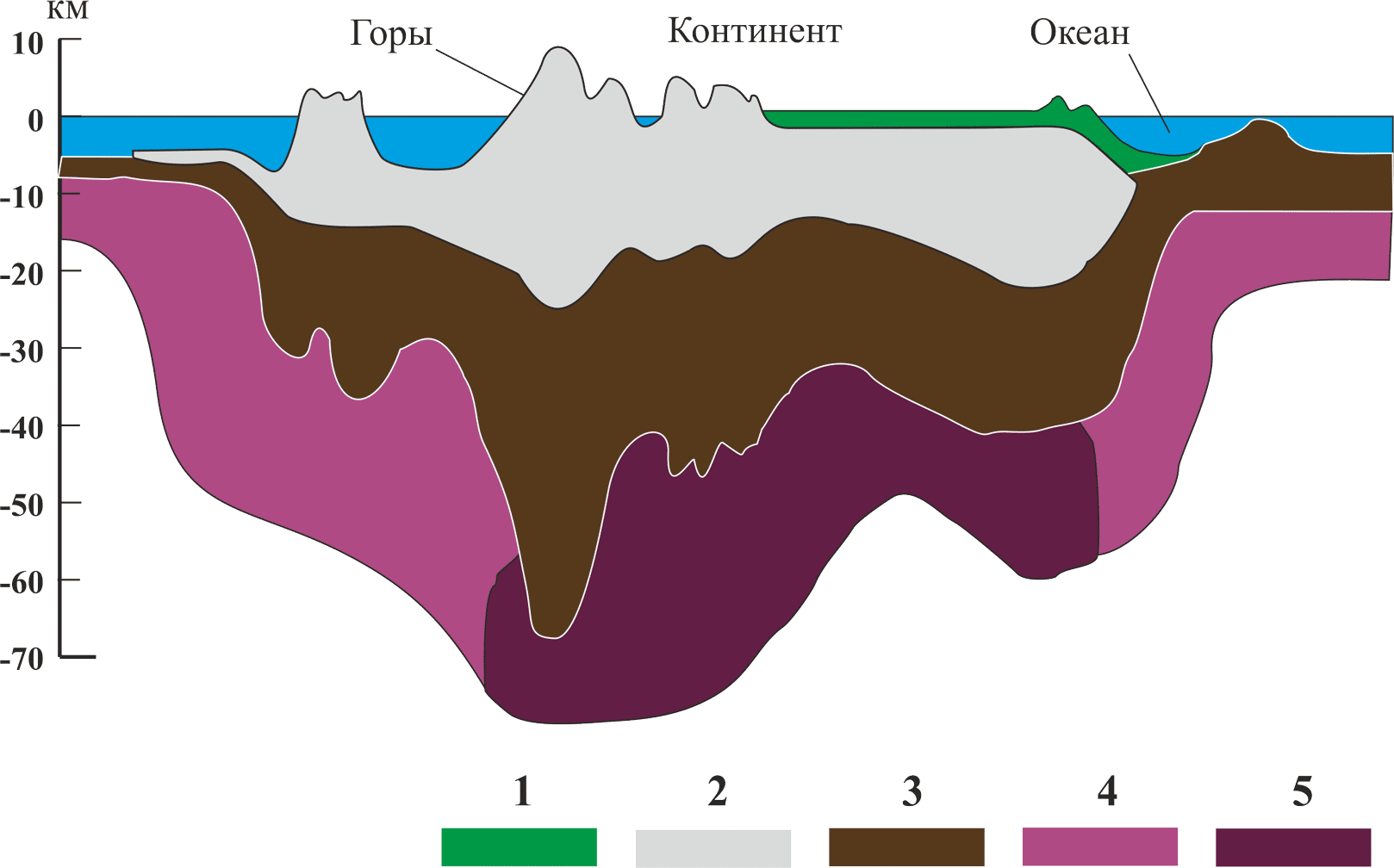

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение строения Земли (а), и земной коры (б): А, А*, А** – ядро; В, С – мантия; Д – земная кора; Е – атмосфера и океан (по М. Васичу); 1 – покровные отложения; 2 – гранитоподобный слой; 3 – базальтовый слой; 4 – верхняя мантия; 5 – мантия.

Земное ядро – состоит из внешнего (жидкого) и внутреннего (твердого) ядра. Современные специалисты считают, что земное ядро почти на 90% представляет собой железо с примесью кислорода, серы, углерода и водорода, причем внутреннее ядро имеет железо – никелевый состав.

Мантия Земли – силикатная оболочка между ядром и подошвой литосферы. В настоящее время рассматривается как источник сейсмических и вулканических явлений, горообразовательных процессов, а также зона реализации магматизма.

Литосфера - каменная оболочка Земли или земная кора сложена горными породами. Имеет различное строение под океанами и континентами, под земной корой располагается мантия, а с глубины 2900 км – ядро.

Земная кора представляет собой верхний слой Земли. Является основным объектом исследований для инженера-геолога, именно на ее поверхности и в ее недрах возводятся инженерные сооружения и осуществляется любая строительная деятельность.

В настоящее время выделяют два типа земной коры: «базальтовая» океаническая и «гранитная» континентальная.

Океаническая кора проста по составу и представляет собой трехслойное формирование. Мощность ее колеблется от 6,7 км в срединной части океана до 22 км у глубоководных дельт рек и материковых склонов. Верхний слой представлен осадочными материалами, второй слой сложен подушечными лавами базальтов океанического типа, подстилаемый - делоритовыми дайками того же состава, третий слой в верхней части представлен слоем габбро, который подстилается серпентинитами.

Континентальная кора резко отличается от океанической по мощности, строению и составу. Ее мощность меняется от 20-25 км под островными дугами и участками с переходным типом коры до 80 км под молодыми складчатыми поясами Земли. Континентальная кора сложена тремя слоями, верхний из которых осадочный, а два нижних – кристаллические породы.

Между геосферами существует природные и техногенные связи. Идет непрерывный обмен веществом и энергией, рождаются геологические процессы внутренней и внешней динамики Земли. Инженерная деятельность человека может ускорить или замедлить развитие опасных геологических процессов, что приводит к нарушению природного равновесия геологической среды.

Геологической средой называют верхнюю часть земной коры - литосферу, где протекает инженерная и хозяйственная деятельность человека. Шахты, карьеры, фундаменты, скважины на воду, нефть, газ и т. п., определяют ее мощность.

Среди многочисленных гипотез происхождения Солнечной системы и планеты Земля наиболее разработанными в настоящее время являются метеоритная гипотеза О. Ю. Шмидта и космогенная гипотеза В. Г. Фесенкова.

Академик О. Ю. Шмидт в 1944 году предложил гипотезу происхождения Солнечной системы, согласно которой процесс формирования планет и их спутников происходил из первичного метеоритного вещества, захваченного притяжением Солнца, под влиянием гравитационного поля которого произошло перераспределение метеоритного вещества с образованием Солнечной системы.

По гипотезе В. Г. Фесенкова (1960 г.) Солнце и планеты образовались в результате сгущения одной из гигантских туманностей в космосе. Затем вначале сформировалось Солнце, а затем в процессе его эволюции возникли планеты Солнечной системы.

Изучение космоса, полеты к другим планетам, к Луне дают много новых факторов для практической проверки гипотез и их дальнейшего развития и совершенствования, т. к. ни одна из них в настоящее время не дает полного ответа на вопросы о происхождении Солнечной системы и планеты Земля.

Тепловой режим земной коры.

Земная кора имеет два основных источника тепла: от Солнца и от распада радиоактивных веществ в своей нижней части на границе с верхней мантией.

В земной коре различают три температурных зоны: переменных температур, постоянных температур, нарастания температур. Изменение температуры в зоне переменных температур определяется климатом местности. Суточные температуры практически затухают на глубине 1,5 м, а сезонные - на глубинах 20-30 м. В зимний период в зоне переменных температур образуется подзона промерзания, где температура опускается ниже 0° С. Ее мощность зависит от климата и типа горных пород.

Знание величины глубины промерзания грунтов позволяет строителям определять необходимую глубину заложения фундаментов объектов и подземных коммуникаций.

В пределах зоны нарастания температур температура с глубиной возрастает. Величина нарастания температуры на каждые 100 м глубины называется геотермическим градиентом, а глубина, при которой температура повышается на 1° С - геотермической ступенью. Согласно теоретическим расчетам эта величина в среднем составляет 33 м.

Нарастание температуры с глубиной учитывают при проектировании сооружений глубокого заложения: различных хранилищ, метрополитенов, при освоении подземного пространства городов.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран