2 ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

2.1 Тектонические движения земной коры

Движения земной коры, в результате которых меняется высотное положение поверхности и слагающих её горных пород, условия и формы залегания, происходит образование новых форм рельефа, называют тектоническими. Раздел геологии – геотектоника изучает строение земной коры, геологические структуры, закономерности их расположения и развития. Геодезические измерения показывают, что вся поверхность Земли находится в непрерывном тектоническом движении. Эти движения вызываются силами, которые действуют в земной коре и, главным образом, в мантии. Они приводят к деформациям слагающих кору пород, трансгрессии и регрессии моря, поднятию одних участков земной коры и опусканию других, рядом с ними расположенными.

В земной коре возникают сейсмические явления, образуется складчатость, проявляется магматизм на глубине и вулканизм на поверхности. Различают тектонику прошлых геологических эпох и современную - четвертичного возраста (неотектонику).

Тектонические движения разнообразны по форме проявления, по глубине зарождения, по механизму и причинам возникновения.

Тектонические движения разделяют на вертикальные (радиальные) и горизонтальные (тангенциальные). Они взаимно связаны и переходят один вид в другой.

Вертикальные, колебательные движения при проявлении и смене направления приводят к изменению очертаний береговых линий, бассейнов, озер, меняют направление геологической деятельности, что приводит к затуханию или возобновлению таких экзогенных процессов и явлений, как образование террас, подболачивание, оврагообразование, нарушение динамического равновесия рельефа, накопление мощных толщ четвертичных отложений или их глубокий размыв.

Тангенциальные движения приводят к горообразованию, возникновению складчатых (пликативных) и разрывных (дизъюнктивных) дислокаций, проявлению магматизма, вулканизма и сейсмики.

Горообразовательные процессы происходили весь период формирования литосферы. С ними связаны и дислокации – нарушения первичного залегания слоев. Различают пликативные и дизъюнктивные дислокации.

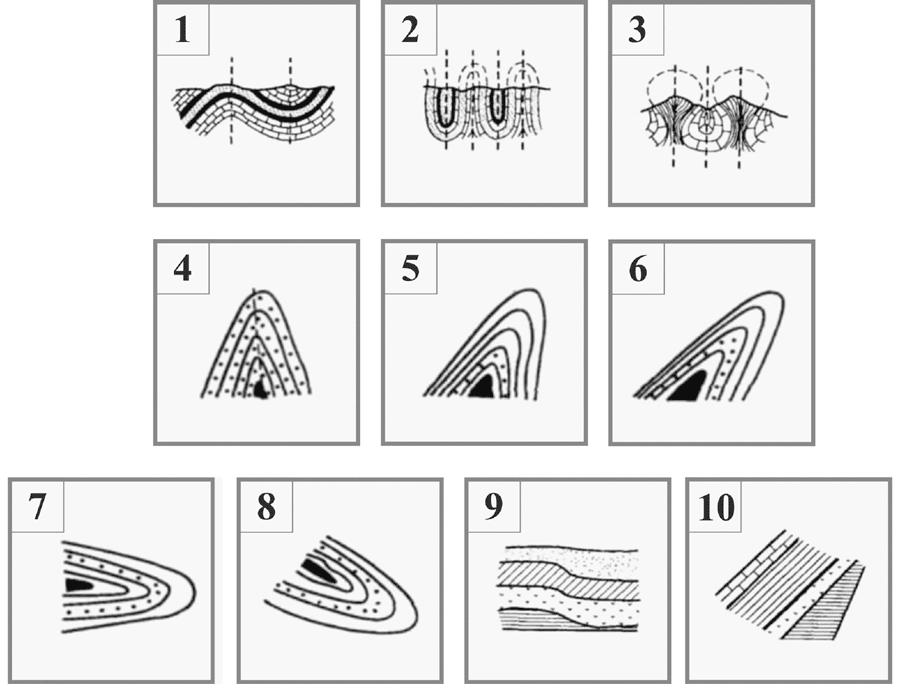

Пликативные (складчатые) дислокации - это изменение положения слоя без разрыва его сплошности. Формы пликативных дислокаций: моноклиналь, флексура, складки (рисунок 2.1).

Моноклиналь – самая простая форма нарушения первоначального залегания пород, выражается в общем наклоне слоев в одну сторону (рисунок 2.1).

Флексура – коленообразная складка, образующаяся при смещении одной части толщи пород относительно другой без разрыва ее сплошности (рисунок 2.1).

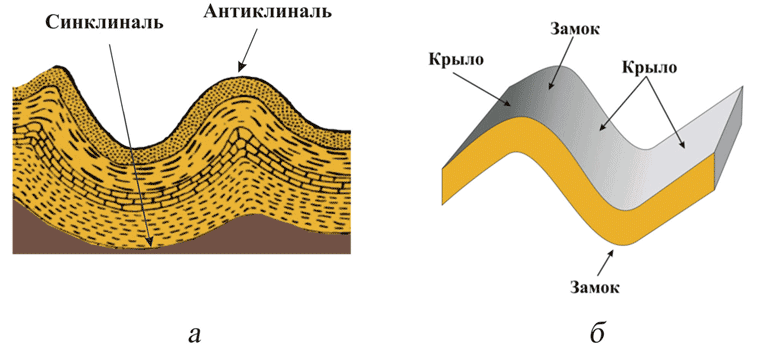

Антиклиналь – складка, обращенная своей вершиной вверх, синклиналь – складка, обращенная вершиной вниз. Бока складок называют крыльями, вершины - замком, а внутреннюю часть – ядром (рисунок 2.2).

В зависимости от положения осей складок различают складки прямые, косые, наклонные, лежачие и др. Элементы складок (рисунок 2.2).

Рисунок 2.1 - Виды складок: 1 – полная (нормальная); 2 – изоклинная; 3 – сундучная; 4 – прямая; 5 – косая; 6 – наклонная; 7 – лежачая; 8 – опрокинутая; 9 – флексура; 10 – моноклинная;

Рисунок 2.2 - Полная складка (а) и элементы складки (б)

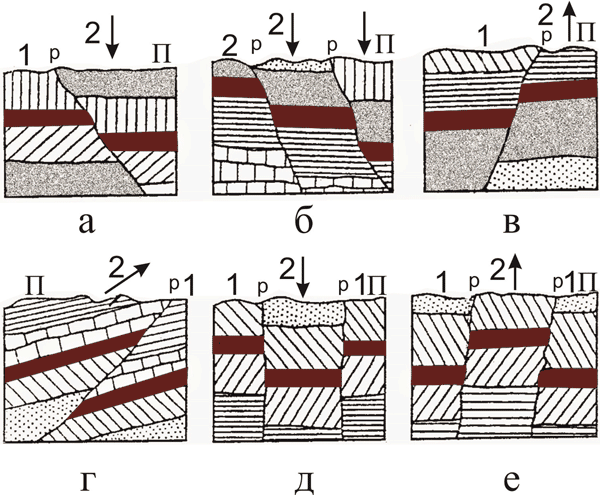

Дизъюнктивные (разрывные) дислокации. В начале, происходит разрыв слоя, а затем одна часть смещается относительно другой. Виды разрывных дислокаций (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Разрывные дислокации: а – сброс; б – ступенчатый сброс; в – взброс; г – надвиг; д – грабен; е – горст; 1 – неподвижная часть толщи; 2 – смещенная часть; П – поверхность Земли; р – плоскость разрыва слоев.

Величина амплитуды смещения может измеряться как в сантиметрах, метрах так и в километрах. К дизъюктивным дислокациям относят сбросы, взбросы, горсты, грабены и надвиги.

Сброс образуется в результате опускания одной части толщи относительно другой (рисунок 2.3 а, б). Если при разрыве сплошности слоев происходит поднятие одной части толщи относительно другой, то образуется взброс (рисунок 2.3 в). Если между двумя крупными разрывами опускается участок земной коры, то образуется грабен (рисунок 2.3 д). Форма, обратная грабену – горст (рисунок 2.3 е). При смещении пород в горизонтальном направлении или по сравнительно наклонной плоскости образуется надвиг (рисунок 2.3 г).

При строительстве в районах развития дислокаций следует иметь в виду, что в ядрах складок породы сильно смяты, в сводах - высокая трещиноватость. При моноклинальном залегании в основании могут быть породы разной прочности и сжимаемости. В зонах разломов при разрывных дислокациях породы смяты и со временем по ним процессы выветривания проникают на большую глубину, кроме того эти зоны накапливают атмосферные осадки и образуют водоносные горизонты.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран