3.3 Характеристика типов подземных вод

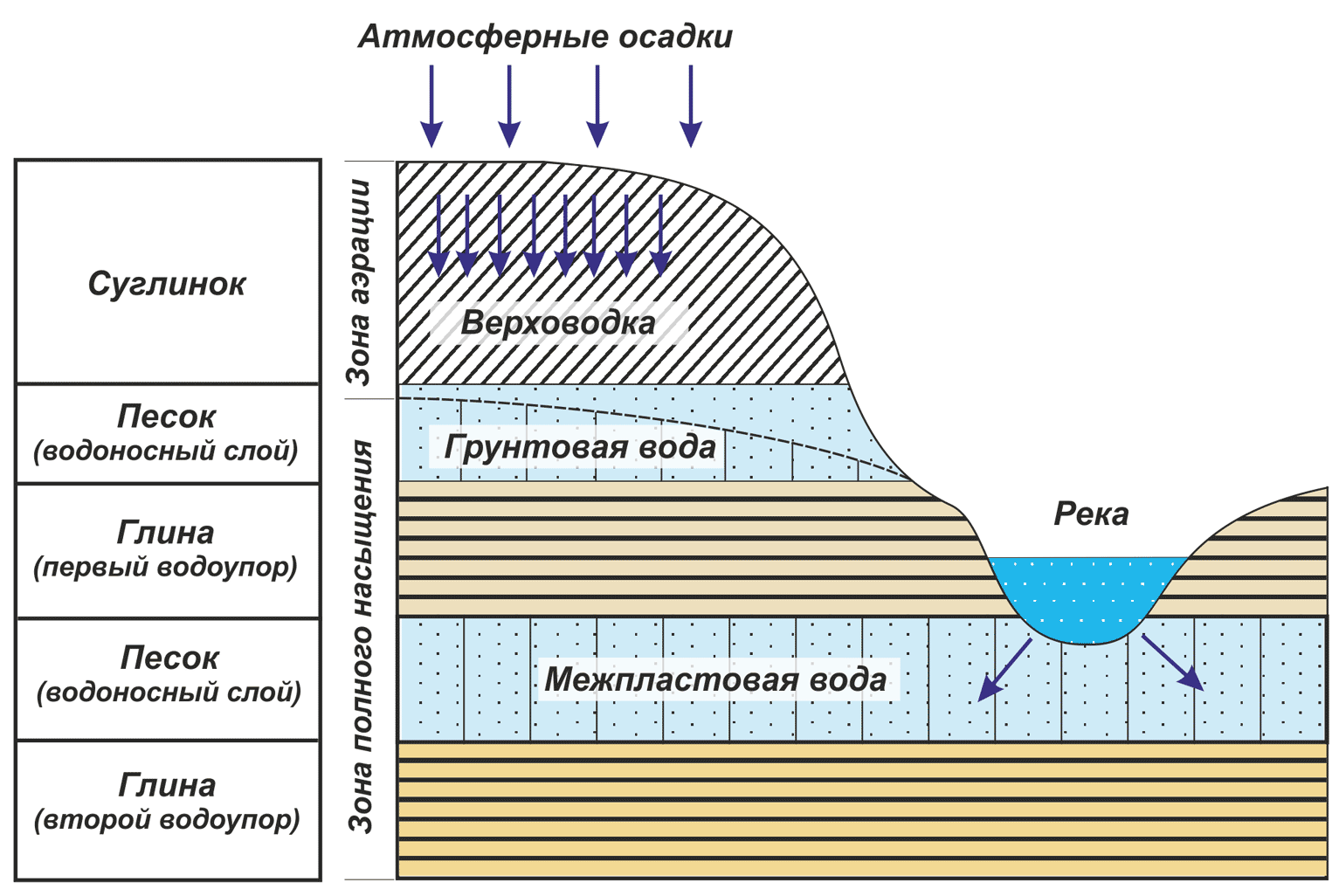

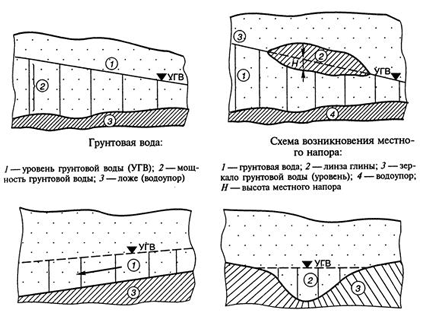

Подземные воды по условиям залегания в земной коре подразделяют на: грунтовые воды, верховодку и межпластовые воды (рисунок 3.2).

В зависимости от степени насыщения водой пор горных пород верхняя часть земной коры делится на зону аэрации и зону насыщения

Рисунок 3.2 – Классификация подземных вод по условиям залегания в земной коре

Зона аэрации расположена между поверхностью земли и уровнем грунтовых вод. В этой зоне происходит просачивание атмосферных осадков при неполном заполнении пор грунта из поверхностных вод вглубь, в сторону зоны насыщения. Зона насыщения расположена ниже уровня грунтовых вод. В этой зоне все пустоты заполнены гравитационной водой. На границе между зоной аэрации и зоной насыщения располагается зона повышенной влажности – капилярная кайма.

Грунтовыми называются воды постоянные во времени и значительные по площади распространения, залегающие на первом от поверхности водоупоре. Эти воды не перекрыты сверху водоупорными слоями. Свободную поверхность грунтовых вод называют зеркалом, на разрезах – уровнем грунтовых вод (ур. г. в.).

Верховодка – временное скопление подземных вод в зоне аэрации, над ограниченными по площади водоупорами, представленными линзами глин, суглинков в песке, прослойками более плотных пород. Чаще всего верховодка образуется в период обильных дождей и снеготаяния. При инженерно-геологических изысканиях верховодка не всегда обнаруживается, поэтому представляет значительную опасность для строительства. Залегая в пределах подземных частей зданий и сооружений может вызвать их подтопление. Кроме того, при возникновении аварийных ситуаций, например, утечке водонесущих коммуникаций, возникает техногенная верховодка.

Межпластовые подземные воды располагаются в водоносных горизонтах между водоупорами. По режиму (гидравлическому состоянию) эти воды делят на ненапорные и напорные. Ненапорные межпластовые воды характеризуются наличием свободной поверхности, устанавливаемой под влиянием силы тяжести. Напорные воды имеют повышенное гидростатическое давление и стремятся повысить свой уровень в выработках, что связано с отсутствием свободного выхода воды в условиях изогнутости водоносного пласта и наличия водонепроницаемых кровли и подошвы.

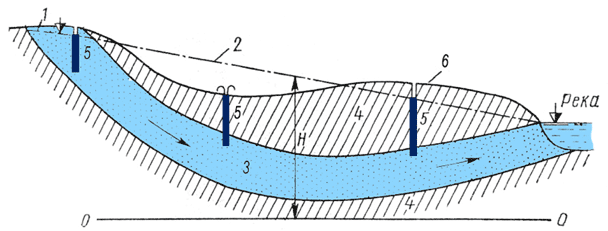

Напорность вод характеризуется пьезометрическим уровнем. Высотное положение уровня связано с характером залегания водоносных слоев. Он может быть выше поверхности земли или ниже ее. В первом случае, выходя через буровые скважины, вода фонтанирует, во втором поднимается лишь до пьезометрического уровня (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 - Артезианский бассейн (в условиях синклинального залегания слоев пород): 1 – область питания водой; 2 – пьезометрический уровень; 3 – водонапорный слой; 4 – водоупор; 5 – буровые скважины; 6 – поверхность земли; Н – высота (величина) напора воды.

Для характеристики грунтовых вод данной местности устанавливают уровень грунтовых вод, а также направление и скорость движения воды в породе.

При пересечении уровня грунтовых вод какой-либо выработкой (шурф, котлован, буровая скважина и пр.) с ее стен сочится вода, которая с течением времени заполняет часть выработки. Уровень грунтовых вод не является постоянным. В зависимости от погодных условий (дождливая погода, сухой период года и пр.) глубина залегания грунтовых вод повышается или понижается. Особенно сильно подвержены колебаниям грунтовые воды, лежащие близко к дневной поверхности.

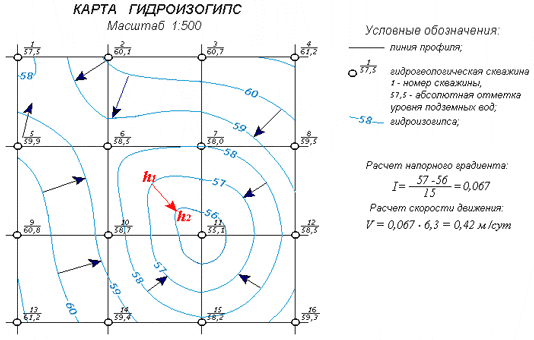

Линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками уровней грунтовых вод называют гидроизогипсами. На специальных гидрогеологических картах- картах гидроизогипс (рисунок 3.4), гидроизогипсы проводятся, как горизонтали на топографических картах, через 1, 2, 3 и 5 м в зависимости от количества наблюдений и необходимой точности.

Рисунок 3.4 – Карта гидроизогипс.

Вода в горных породах лишь в редких случаях находится в застойном состоянии. Чаще всего она перемещается вследствие разных давлений в двух точках и движется от высокого уровня к низкому.

Движение грунтовых вод также может обусловливаться наклоном водоупорного пласта. Движущиеся грунтовые воды получили название потока, а застойные воды называют бассейном или озером (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 - Формы залегания грунтовых вод: 1 – грунтовый поток; 2 – грунтовый бассейн; 3 – водоупор.

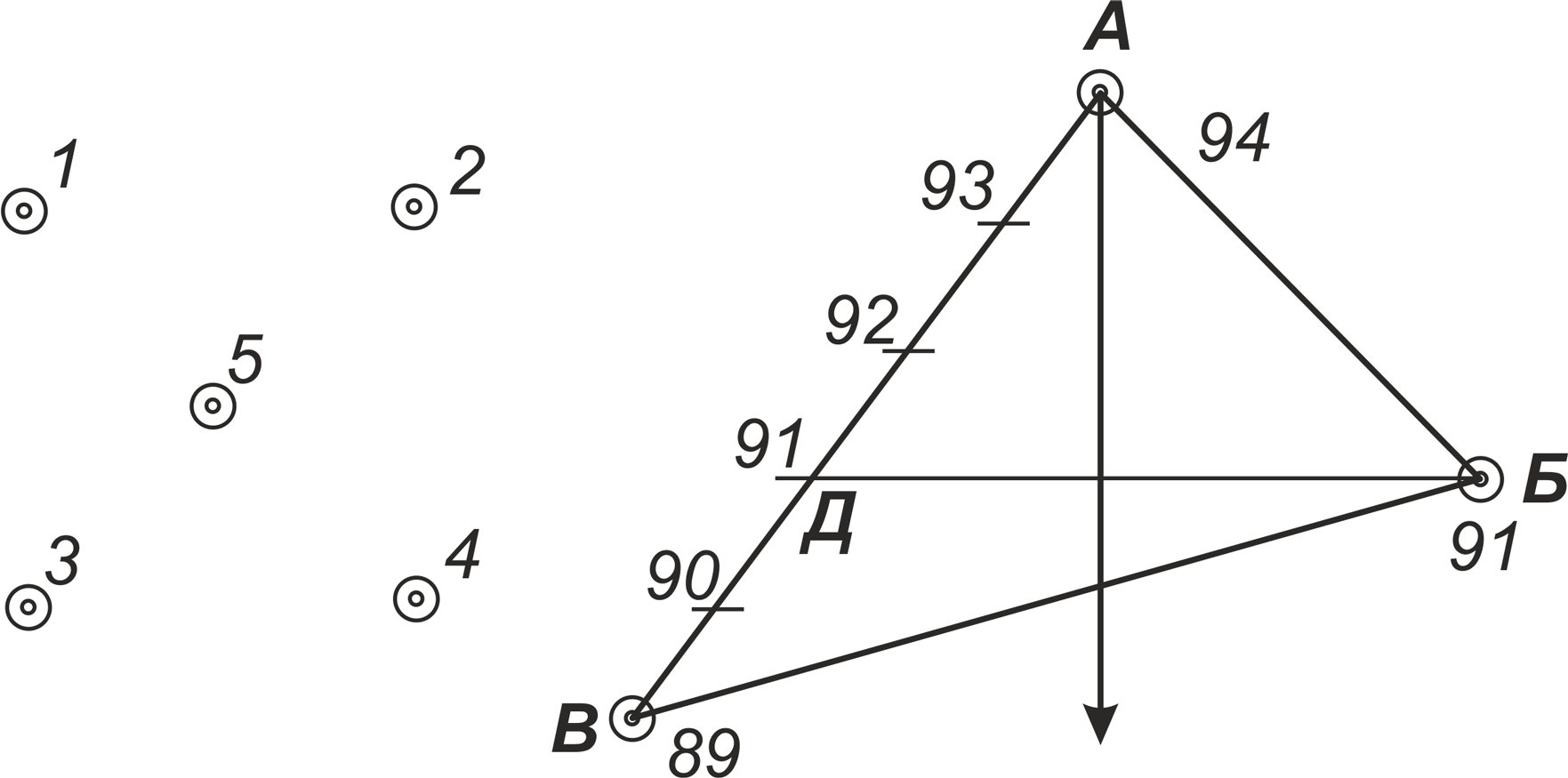

Для организации водоснабжения или водоотведения со строительной площадки возникает необходимость определить направление и скорость грунтового потока. Для этого применяются следующие способы: красящих веществ; по трем точкам или по карте гидроизогипс (рисунок 3.6).

а б

Рисунок 3.6 – Схема расположения выработок при определении направления течения, грунтового потока: а – по способу красящих веществ; б – по способу трех точек

Способ красящих веществ. На изучаемой местности закладывают пять шурфов или скважин (рисунок 3.6 а). В среднюю из них вводят растворяющееся в воде красящее вещество в количестве 2 – 20 г на каждые 10 м расстояния между скважинами. В остальных скважинах ведут тщательное наблюдение за появлением окраски. Скважина, в которой раньше всех появится окрашенная вода, ближе всего лежит к направлению движения грунтовых вод.

Так как красящее вещество появляется в наблюдаемых скважинах весьма ослабленным, что не дает возможности точно установить время его появления, то часто взамен его в центральную скважину вводят концентрированный раствор хлористого натрия или другой соли. Появление этой соли в других скважинах устанавливают при помощи реакции с азотнокислым серебром, в результате которой образуется белый хлопьевидный осадок хлористого серебра.

Располагая данными о расстоянии между скважиной, в которой появилась окрашенная вода, а также о времени прохождения водой этого пути, устанавливают скорость грунтового потока.

Определение направления потока по трем точкам. На местности, где необходимо определить направление движения грунтовых вод, выбирают три колодца или скважины, расположенные в виде треугольника. Для каждого из колодцев определяют отметки уровней грунтовых вод. Вначале нивелированием определяют отметки земной поверхности у скважины или колодца, затем точно измеряют глубину залегания грунтовых вод и из вычислений устанавливают отметки уровней воды в колодцах.

Искомое направление грунтового потока устанавливают графически (рисунок 3.6 б). Соединив точки А, Б и В сплошными линиями, делят сторону АВ, где имеется наибольшая разница в уровнях, на разность отметок (в нашем случае на пять равных частей). Предполагая равномерное падение уровня от колодца А к колодцу В (интерполирование), находят точку Д, уровень которой соответствует уровню воды в колодце Б. Прямая, перпендикулярная к линии, соединяющей точки Д и Б, будет искомым направлением потока, как наиболее короткая. Ее называют линией тока.

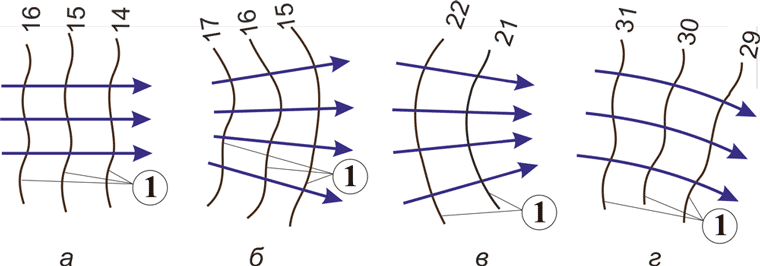

В зависимости от положения линий токов различают потоки: плоские – линии токов параллельны между собой, радиальные – линии токов расходятся (расходящиеся) или сходятся (сходящиеся), криволинейные (рисунок 3.7). При наличии нескольких видов потоков в одном, его называют сложным.

Скорость движения подземных вод определяют по формуле:

V = kфI

где kф – коэффициент фильтрации, м/сут;

I – гидравлический градиент, отношение разности напора к длине пути фильтрации: I = (H1 – H2)/L

Рисунок 3.7 - Формы потоков грунтовых вод: а – плоский; б – радиальный расходящийся; в – радиальный сходящийся; г – криволинейный; 1 – гидроизогипсы.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран