2.3 Глобальная тектоника Земли (тектоника плит)

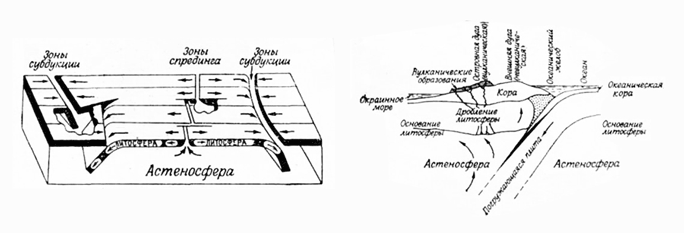

Научно-обоснованных предположений (тектонические гипотезы) о причинах движения и деформации земной коры, создающие ее структуры, существует довольно много. Однако вопросы о причинах тектонических деформаций до сих пор нельзя считать окончательно решенными. Наибольшей популярностью пользуется гипотеза «новой глобальной тектоники», предложенная в 60-70-е годы 20 века X. Хессом, Р. Дидом и др. «Новая глобальная тектоника» предполагает существование подкорковых конвекционных течений и опирается на данные палеомагнетизма и результаты бурения морского дна. Согласно «новой глобальной тектонике», сравнительно «хрупкая» литосфера, подстилаемая пластичной астеносферой, разделена на жесткие плиты, отделенные друг от друга тектоническими разрывами. Плиты включают материки и части океанов и испытывают относительно друг друга раздвиг (спрединг) с образованием рифтовых зон, а затем океанов; подвиг с погружением одной плиты под другую (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Блок диаграмма, показывающая динамику зарождения (спрединга) и поглощения литосферы.

Это длительно действующие правосторонние или левосторонние сдвиги. Они в процессе созидания или разрушения коры не участвуют. Здесь преобладают сдвиговые и разрывные дислокации. В нашей стране вопросы «новой глобальной тектоники» разрабатывали академики В. Е. Хаин, П. И. Кропоткин, А. В. Пейве и др.

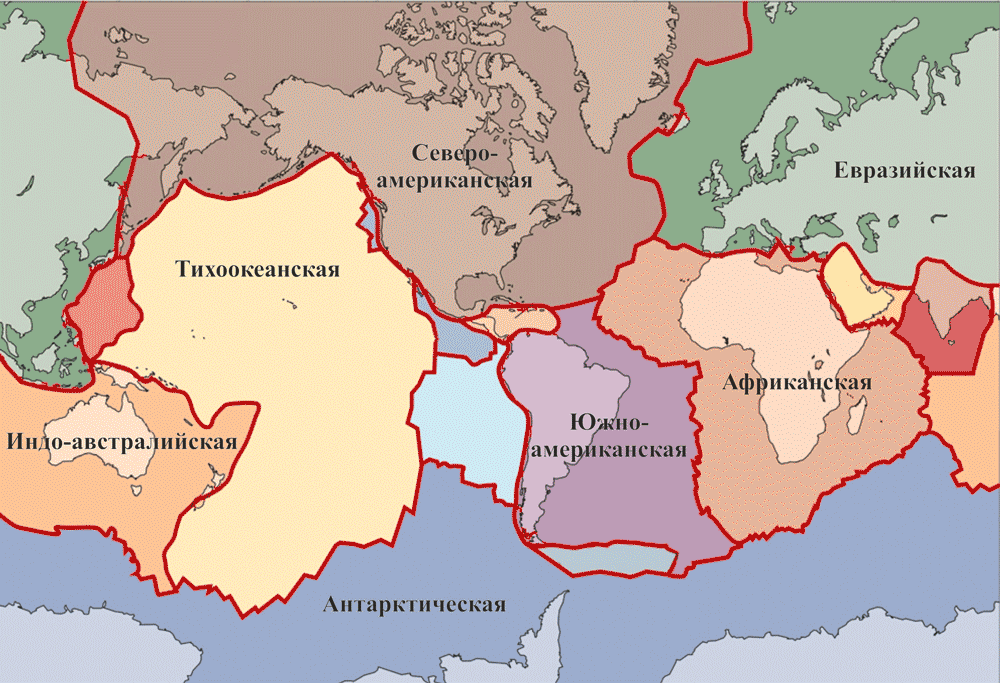

В настоящее время в верхней оболочке Земли выделяется семь крупных плит: Тихоокеанская, Евразийская, Индо-австралийская, Антарктическая, Африканская, Северо- и южноамериканская (рисунок 2.10). В пределах крупных плит выделяют средние и мелкие плиты или блоки. Все плиты перемещаются друг относительно друга, поэтому их границы чётко маркируются зонами повышенной сейсмичности.

Рисунок 2.9 - Схема плит.

16302C

16302C

Титульный экран

Титульный экран