2.4.2 Необходимость структурных преобразований и развития ЭО

Основная цель любых преобразований (инноваций, и т.д. и т.п.) в современном вузе –повышение эффективности и качества обучения. Необходимость преобразований в сфере высшего образования продиктована тем, что подготовка высококвалифицированных специалистов, которые были бы конкурентоспособными в условиях постоянного развития информационных технологий и возрастающих потоков информации, является в настоящее время задачей первостепенной важности.

Способ решения данной задачи сегодня существует только один – внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий.

В этой связи, возникает вполне закономерный вопрос: Почему же в АлтГТУ, фактически все преобразования и «инновации» последних лет, так и не позволили даже приблизиться к началу решения данной проблемы?

Результаты выполненных исследований однозначно свидетельствуют о том, что для решения выше указанной задачи, требуется не только системный подход, но и соблюдение некоторых норм и правил в определённом хронологическом порядке.

Всё дело в том, что, достаточно сложно внедрить, например, полноценную систему электронного обучения (e-Learning) в учебный процесс, минуя все предыдущие стадии развития данного направления, так как при этом потребуются дополнительные финансовые и прочие ресурсы.

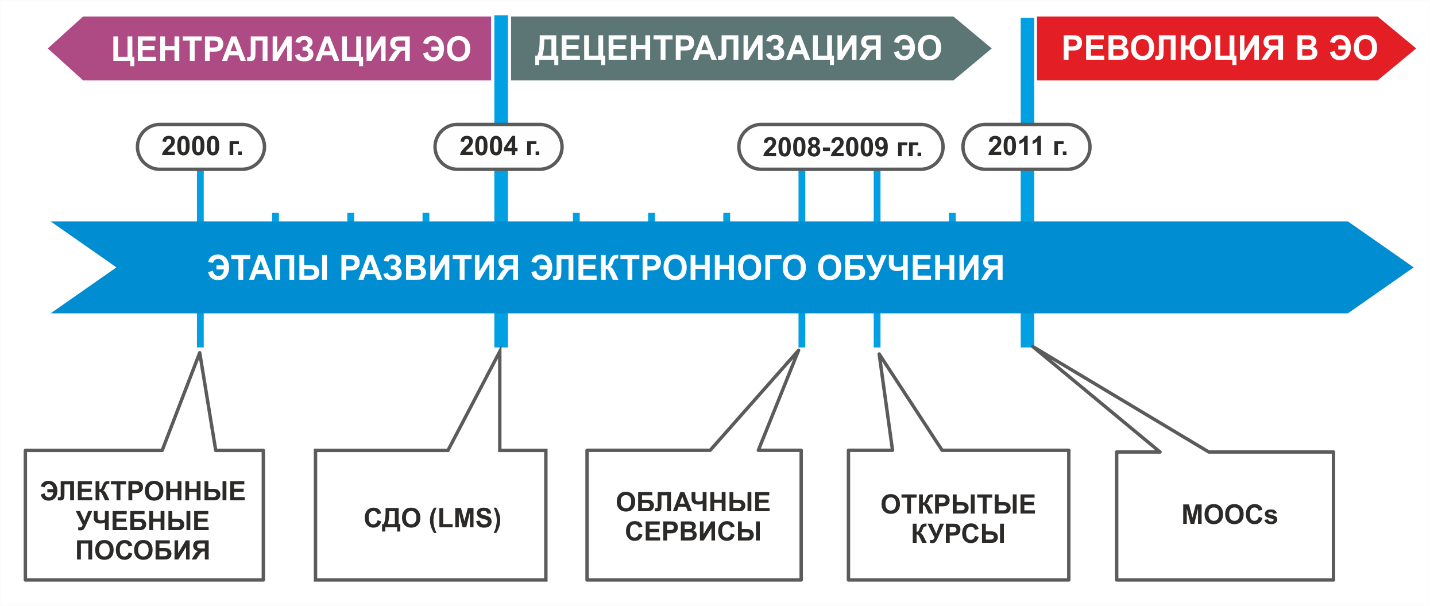

Вообще, электронное обучение (ЭО), как система реализации основных образовательных программ посредством современных информационных технологий, имеет пять основных этапов развития (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Этапы развития электронного обучения. Подробное описание - К.Т. Магомедова, «Этапы развития электронного обучения и их влияние на появление новых технологических стандартов качества электронного обучения». Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2015. Т. 7, № 2. С. 22–29.

Достаточно точно определить, на каком этапе развития ЭО находится сегодня АлтГТУ, можно оценив уровень и состояния учебно-методического обеспечения (см. п. 2.4) в той его части, которая предназначена не для организации (программы дисциплин, учебные планы, и т.д.), а для непосредственного использования в учебном процессе.

Причем, оценивать достижения АлтГТУ в этой области лучше всего с точки зрения тех результатов, которые заметны на федеральном уровне.

Для этого открываем страницу депозитария электронных изданий ФГУП НТЦ «Информрегистр», на которой представлены электронные издания АлтГТУ, прошедшие государственную регистрацию. В настоящее время, таких изданий 12, из них только 7 имеют отношение к тем дисциплинам, которые у нас преподаются.

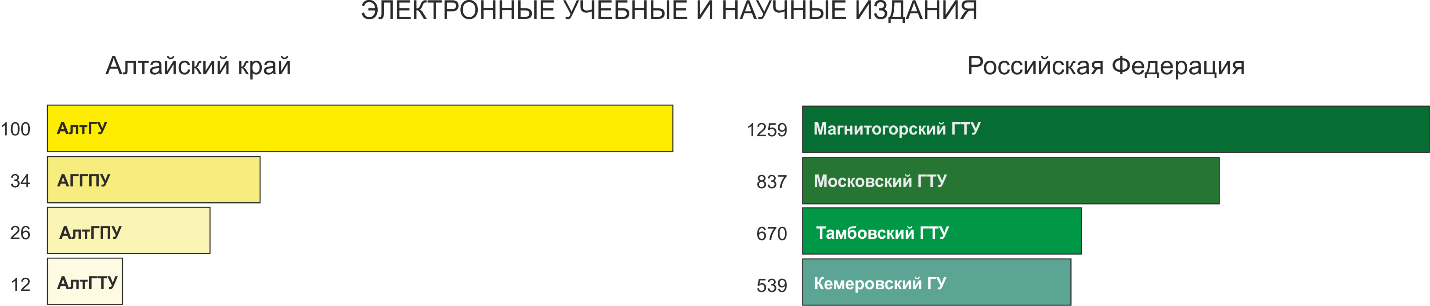

Для сравнения (рисунок 2.4), по Алтайскому краю, у ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина» (г. Бийск) - 34 эл. изд., у ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» - 100 эл. изд. А если брать в целом по России, то ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» - 539 эл. изд., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» - 670 эл. изд., ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» - 837 эл. изд., ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» - эл. изд.

Рисунок 2.4 – Электронные издания некоторых вузов Алтайского края и РФ.

Приведенные цифры не отражают в полной мере уровень развития ЭО в том или ином вузе, они лишь показывают уровень развития современных образовательных технологий, причем таким, каким он должен был быть на первом этапе его развития, т.е. – 15-20 лет назад.

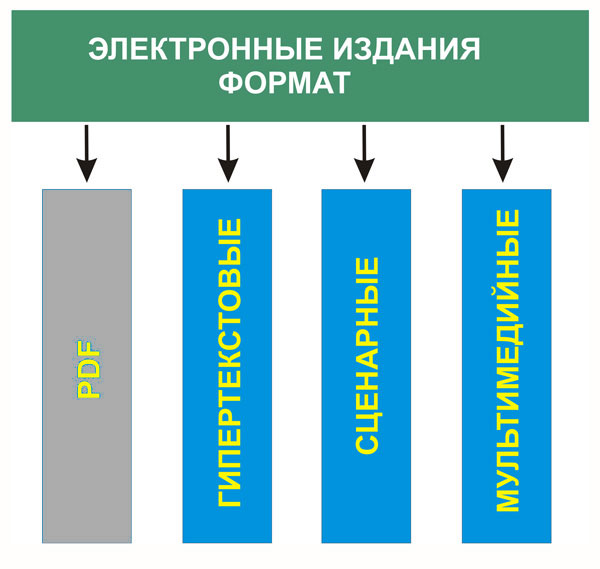

Вместе с тем, следует понимать, что с внедрением СДО (LMS), онлайн-курсов и MOOCs, электронные издания, качество которых подтверждено государственной регистрацией, не прекращают играть свою роль в учебном процессе. В зависимости от формата (см. электронные издания в учебном процессе, рисунок 2.5) электронные издания могу не только использоваться в обучении как более эффективные (по сравнению с печатными) учебные и учебно-методические пособия, но и послужить достаточно прочной базой для создания локальных онлайн-курсов и даже MOOCs.

Рисунок 2.5 – Форматы электронных изданий.

Так, например, гипертекстовые электронные издания легко переносятся, а мультимедийные встраиваются в любую из существующих на сегодня LMS.

Таким образом, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, и тем самым повешение эффективности и качества обучения, необходимо начинать с создания такой учебно-методической базы, которая бы без каких-либо дополнительных затрат (кроме небольших затрат на периодическое обновление), могла быть использована в любых системах и стандартах ЭО вплоть до MOOCs. Такой базой могут послужить комплекты качественных гипертекстовых и мультимедийных электронных изданий, которые бы полностью обеспечивали каждый конкретный учебный курс в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.

Почему внедрять ЭО необходимо было еще вчера?

Всё дело в том, что по инициативе ректоров ведущих вузов Минобрнауки России, с целью активизации и координации развития открытого образования и применения электронного обучения в образовательных организациях высшего образования при реализации основных образовательных программ, создан Совет Министерства образования и науки РФ по открытому образованию. 1 апреля 2015 г. учреждена Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», учредителями которой стали:

- Санкт-Петербургский государственный университет;

- Московский физико-технический институт (государственный университет);

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

1 сентября 2015 г. начал работу образовательный портал www.открытоеобразование.рф (www.openedu.ru).

За год, с начала работы образовательного портала, на нем было размещено 107 учебных онлайн-курсов, и зарегистрировано более 170 тыс. обучающихся.

Нет абсолютно никаких сомнений в том, что число курсов будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока все основные дисциплины, по крайней мере, преподаваемые в классических и технических университетах, не будут представлены на данном образовательном портале.

Отечественная образовательная платформа «Открытое образование», предлагает онлайн-курсы по базовым дисциплинам бакалавриата, изучаемым в российских университетах.

Пример онлайн-курса «Сопротивление материалов», от Шинкина В. Н., доктора физико-математических наук, профессор НИТУ МИСИС (Видео 2.1).

Видео 2.1 - Онлайн-курс «Сопротивление материалов». 10 мин. 48 сек.

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без каких-либо формальных требований к базовому уровню образования. Т.е., учиться там может и школьник, и пенсионер. Для тех обучающихся, кто пожелает зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в своем вузе, предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов.

Платформа «Открытое образование» ориентирована на широкое сотрудничество между университетами. Т.е., любой онлайн-курс Платформы может быть включен в учебные планы студентов любого российского вуза, при этом Ассоциация «Национальная платформа открытого образования» выступает в роли посредника, обеспечивая заключение соглашений между университетом, реализующим образовательную программу, и университетом, разработавшим курс.

В этой связи, для подавляющего большинства российских вузов существует способа сотрудничества с платформой «Открытое образование», и соответственно, две открывающиеся в результате этого сотрудничества перспективы:

- 1. Полное или частичное использование платформы «Открытое образование» для реализации собственных образовательных программ. При этом, в вузе вводится Положение о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов. Пример Положения ТГУ.

- 2. Разработка своих собственных онлайн-курсов и размещение их на платформе «Открытое образование». При этом, за основу берутся утвержденные Ассоциацией «НПОО» (Протокол № 2 от 23.07.2015 г.) Требования и рекомендации по разработке онлайн-курсов, публикуемых на национальной платформе открытого образования.

Реализация п. 2 теоретически возможна в ближайшие 3-5 лет, при условии пополнения платформы «Открытое образование» новыми онлайн-курсами в количестве не более 100-200 курсов в год. Далее, когда все основные курсы будут разработаны, смысл такого сотрудничества теряется.

Кроме разработки онлайн-курсов по дисциплинам ООП, которые отсутствуют на портале www.открытоеобразование.рф, перспективным направлением в этой области является внедрение ЭО и разработка онлайн-курсов для использования в дополнительном, интенсивном, параллельном и прочих системах образования. Еще большие перспективы для университета открываются в случае внедрения ЭО в систему непрерывного образования на федеральном уровне.

Т.е., если ставить конечную цель - создание MOOCs, то ниша очных форм обучения уже фактически занята. А посоревноваться с Санкт-Петербургским государственным университетом или Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, можно, такая возможность еще есть, и останется еще на 2-3 года не более. Но, всё же лучше найти свое место, свою, пока еще свободную на рынке образования нишу, и стать первыми в её освоении.

Имеется ввиду, прежде всего, региональный уровень, где система непрерывного образования еще не так развита, как в некоторых других регионах России.

Существуют и другие проблемы. Например, внедрение ЭО в традиционную, складывающуюся веками отечественную систему очного образования невозможно без переходного периода - смешанной формы обучения. При этом, поэтапное внедрение ЭО, при нынешнем материально-техническом и финансовом обеспечении может растянуться на долгие годы.

Таким образом, наиболее целесообразно внедрение ЭО в систему внеочного образования, так как это, во-первых, не внесёт каких-либо существенных изменений в учебном процессе, во-вторых, потребует от вуза значительно меньше ресурсов, в том числе и финансовых, и в-третьих, результаты внедрения ЭО могут быть использованы в системе очного образования университета вообще без каких-либо дополнительных затрат.

16303C

16303C

Титульный экран

Титульный экран